※表紙画像 photo by OpenClipart-Vectors

少年と怪物

四月

断頭台と少女

【一九八九年四月一日 午前九時五十五分 網船磯 相原江利】

空は重い灰色だった。

おおまかに十種に分けられる雲形のなかで、高層雲と呼ばれる雲だ。

雲高度は二千メートルほどで、空全体がのしかかるように低い。

もう一週間たってこの春休みが終われば四年生になる相原江利は、

湿った岩にじかに座り、頭をおさつけるような重い空を眺めていた。

二つ上の五年生の男の子、江利の初恋の相手であるその子が、何日か前の深夜、ここに立って雨に打たれていたとは、江利は知らなかった。

この岩は海のきわにあるのに、丘のようで見晴らしがいい。

南は視界の端から端まで太平洋の水平線、北には山々が連なる。

太陽は雲に包まれ、ぼやぼやした輪になっていた。

江利はなんとなしに三つ編みをいじりながら、断頭台という恐ろしい話のことを思いだしていた。

春休みに入る前、理科の〔水やりドクロ〕から聞かされた話だ。

水やりドクロは、本当は赤城先生というのだけれど、ひどくやせて顔がガイコツのようで、そして毎朝花だんに水をやっているので、みんなからそう呼ばれていた。

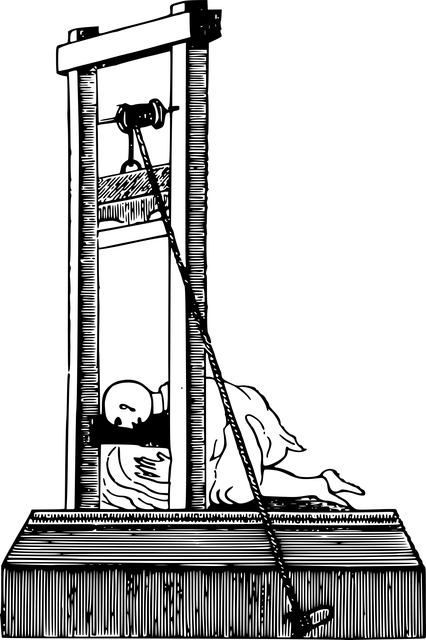

『えー、昔な、断頭台という人の首を一瞬で切る道具があってな』

理科の授業で水やりドクロは、大きな古びた絵を黒板に貼って話しだした。なぜか嬉しそうだった。

絵にはたくさんの人たちがいて、真ん中に、大きな木で作ったアスレチックのようなものがある。

カッターの刃のようだが、ドラえもんのビッグライトで大きくしたような大きさで、宙吊りのそれがロープでつながっている。

刃物の下にはなんと、縛られている人が寝かされていた。

『この綱を誰かが切れば、このおっきい刃がびゅうんと落ちる。痛そうだろう?

だが、首なんか切られりゃ、すぐ意識がなくなって楽だってことで、苦しめないようにこれは作られたんだ。

ところがどっこい! ギロチンを発明したのはその名もギロチン博士だが、彼は自分で発明したこれを自分で味わうことになってな。

こう言ったんだ。

何秒意識があるか、意識のつづくかぎりまばたきするから、時間を数えて欲しいとな。

さあ、ギロチン博士がギロチンで首をチョンパされて、生首がごとん!』

水やりドクロが大声をだしたので、何人かがびくりとした。

『驚いたことに、転がった首は血を吹きだしながら、二十秒以上もまばたきをしたんだとさ! アブラカダブラ、人体の摩訶不思議!』

あんた想像力だけは豊かねと母に言われる江利は、その夜、ギロチンの夢を見た。

夢の中で江利は、あの木の台に縛りつけられていた。太い縄がけばだっていて、首と手に細かな針が刺さっているように痛かった。

どれだけ叫んでも、大勢が死人のような冷たい目で見てくるだけ。

頭の上にあの、冷たく光る大きな刃が揺れていた。

刃にはあざやかな赤い血がべっとりとついていた。

『やめて! やめてってば! 私はなにも悪いことなんかしてないわ! 助けて! パパ! ママ!』

大きな斧をかかえた覆面の男がやってきて、斧を振りあげた。

綱が切られると、刃が恐ろしい速さで落ちてくるが、どこまでもゆっくりだった。

(夢の中ではなぜか絵と違い、江利は仰向けだった)。

目をつぶって絶叫し、おそるおそる目をあけると、江利は首だけになってふわふわと浮いていた。

声が出せず、みんなに『私は生きているわ! 早く体にもどして!』と必死にまばたきする。

だがみんな両手をあげて喜んでいて、気づかない。

そうするうち、江利は空高く引き上げられていった。

地上が遠くなり、めまいがする。

雲に突っこむところで目がさめた。

何日かたつが、あの夢をかなりはっきり覚えていた。

あの夢の中の雲が、ちょうど今とそっくりだ。

江利は潮風に吹かれながら、焚き火の煙のようなおぼろ雲(※高層雲の別名)に浮かんでいくことを想像し、ぶるりと身震いした。

ちょうど二時間後の十一時五十五分、江利はもう一度この雲を眺めるが、そのときには雲を見ている余裕は無く、ギロチンのことは考えもしなかった。

命を賭けた鬼ごっこが終わったところだったからだ。

頬に水滴があたった。

雨が降るのかもしれない。

傘はもってきてなかった。

服を濡らし、母親に叱られることが頭をよぎったが、

(かまうもんですか! 服なんかぬれたって!)

江利はそう思った。

女の子がひとりで磯に遊びにきて、なにが悪いのか。

風向きが変わると、潮風に強い魚の生臭さが混じった。

四日ほどまえの夜中のこと、なぜかたくさんの鰯が打ちあがったからだ。

朝にそれがわかると、みんながビニール袋を片手にわっと集まり(もちろん江利と母親も)、魚は残らず拾われた。

いまはこの臭いしか残っていない。

不思議な出来事だったから南総新聞にも載ったし、大きな地震でもくるんじゃないかと気味悪がる人たちもいた。

江利は立ち上がると、冷たくなった尻をはたき、ポケット図鑑を片手に磯を散策しはじめた。

水生動物の図鑑とあたりを交互に見ているうちに、がっかりした。

あの男の子が現れる様子が無いのだ。

憧れの男の子、鳥の巣のような、もしゃもしゃした髪も最高にイカす男の子は、今日は磯にこないようだった。

『江利、あんたはね、本当は男の子なのよ。お母さんのお腹の中にちんちんを忘れてきたの。なぜって、向こう見ずでなにも考えないおばかさんだからよ』

母親の顔と言葉が思い出され、江利は手近にあった大きな石を拾うと、おもいきり投げた。

魚たちが驚くような水柱がたった。

反応するように、すこし先の潮溜まりで、波がたった。

なにか、大きなものがゆらりと動いたように思った。

江利はそちらへいき、目をこらしたが、なにもいない。

ここらで大きいものといえば、手のひらくらいのタコか、あのいやらしい蛇みたいなウツボだけだ。

江利は透きとおった海水に手をいれた。

春とはいえ、指先がしびれるほど水が冷たい。

江利は手のひらを、釣りエサのようにひらひらと動かした。

なにも寄ってこないので、江利は眉をしかめると、手を振って水をきった。

しかし、濁りのない水を透かして海草が揺れるのを見ていると、どこかかたくなった心がほぐれていくようだった。

冷たい潮風も吹きつけたが、もうすぐ十才になる若々しい命にあふれた女の子の芯までは届かなかった。

江利は、健康的なピンク色の頬に笑みを浮かべた。

網船磯は素晴らしい。本当にいいところだ。

江利は磯に来たときからずっと見られていたが、それには気づかなかった。

「四月 飛行体験」につづく

・『六年生のあゆみ』 目次